欢迎访问延安红云平台,助力更有力的红色文化传承

革命圣地延安南泥湾大生产旧址

1939年后,抗日战争进入相持阶段,日军对我根据地反复进行大规模扫荡,国民党顽固派消极抗战积极反共,调集几十万军队包围陕甘宁边区,实行严密的军事包围和经济封锁,叫嚣着要“饿死八路军,困死八路军”。

当时,边区地广人稀,土地贫瘠,仅有140万群众,要担负起几万干部、战士和学生的吃穿用,实在是一件难事。正如毛主席说的那样“我们曾经弄到几乎没有衣穿,没有油吃、没有纸、没有菜,战士没有鞋袜,工作人员在冬天没有被盖……我们的困难真是大极了”。我军不但在军事上要对付日、顽两军的夹击,还要对付他们的经济封锁,真是困难到了极点。

在这严峻的历史关头,毛主席提出了“发展经济、保障供给”的方针,动员广大军民开展大生产运动。1940年,朱德总司令根据中共中央关于开展大生产运动的指示精神亲赴南泥湾踏勘调查,决定在此屯垦自给,把部队众多的强壮劳动力投入到生产运动中去。1940年底,朱德指示王震带领359旅到延安东南的南泥湾地区屯田垦荒。

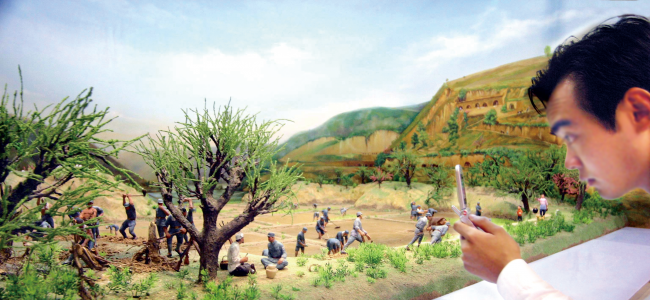

游客参考南泥湾微缩景观

一

南泥湾离延安90里,是延安的南大门,它东南的茶坊镇,与国民党顽固派军队占领的洛川相连。359旅来到这里,既要开展大生产运动,又要积极加强边区南线的防务。

部队刚到这里时,几十里没有人烟,仅有的村镇只有几户人家和几间破烂不堪的窑洞。山民和牧民几乎都患有大骨节病,因为那里的水中有一种致病的化学物质。举目四望,只见一座座荒凉的山坡,坡上长满了齐人高的蒿草,荆棘横生;深山尽是遮天蔽日的树林,野猪野鸭成群;沟底则是黑暗阴森的溪流,浸泡着腐烂的古木和野兽的尸骨。原始森林里的落叶有一尺多厚,人走进去,仿佛走在橡皮上面,忽上忽下,行动艰难。

在这样荒凉的地方如何生存,如何发展生产?王震提出“一把镢头一支枪,生产自给保卫党中央”的口号,从旅长到每一个战士、勤务员、炊事员,无一例外地参加生产,开荒种地。没有房子住,战士们就用树枝搭起简易的帐篷,露宿在山林野谷之中。没有粮食,就赶到100里甚至数百里以外去背粮、运盐。没有菜吃,就到河边山上去挖野菜,打野兽。没有衣穿,夏天光着膀子,冬天砍柴烧炭取暖。缺少开荒工具,就运盐到国民党统治区去换农具,从倒坍的古庙中抬来破钟,从敌人扔下的弹片和破坏的铁轨中,打铁制造工具。

二

部队初来时,天还冷,还下雪,夜间露宿,寒风刺骨,虎啸狼嚎,使人久久难以入睡。直到后来搭起临时帐篷,挖了土窑洞,情况才好一点。但战士们十分乐观,唱着自编的歌曲:“窑洞草房好军营,茅草床铺软腾腾,三尺厚雪绫罗被,茂密梢林好屯军。”

当年亲历南泥湾开荒的摄影家徐肖冰回忆:那时天气寒冷,土壤冻结,为了明年有一个好的墒情,必须把土刨开。战士们放下枪,用握惯了枪的手抄起铁锨、铁锹,一下一下地把土地翻开来。风吹着,有时可以卷起漫天的沙土,战士们就在尘沙中挥汗如雨,有的干脆连上衣都脱了,打着赤膊,比在战场上更用力气。

王震亲自指挥开荒。我们见到他时,胡子已经剃掉了。王震有一脸络腮胡子,毛主席管他叫“王胡子”。他铁青着脸,就像南泥湾的土地一样没有表情。

与南泥湾屯垦的同时,警四团在鄜县的槐树庄屯田,两年开荒2.3万亩,驻扎在陇东的王维舟385旅,开进沟深林密的大、小凤川,烧荒造地。树林里经常有虎豹豺狼,他们就组织战士三人一组,把打猎和练习射击技术联系起来。有的战士把一只猎获的兔子同手榴弹拴在树上,豹子吃兔子时,手榴弹爆炸,就把豹子炸死了。有一回,他们还把猎获的一只特大豹子带回延安,送给了朱总司令。另外,金盆湾、豹子川、清泉镇等军屯区的生产也搞得热火朝天。

三

在大生产运动中,涌现出了大批劳动英雄。中共中央和边区政府及时总结了他们的经验并向全区推广,很快兴起了大规模的劳动竞赛,还开展了学习吴满有运动。

吴满有是当时边区最著名的劳动英雄之一。他原是横山县人,1928年逃难来到延安,因为饥饿不得不卖掉两个女儿。1935年刘志丹在陕北搞土改,吴满有分得60垧荒地,从此开始了新生活。他连年开荒,改良农作,把荒地变成了熟地,获得了好收成,成了富裕的农民。他带头交公粮,出负担。他自己是抗日军属,不但不要政府优待,而且还担任优抗主任,优待别的抗日军属。一个偶然的机会,《解放日报》的一名记者发现了他的事迹,作了连续报道。

1942年4月30日,《解放日报》发表了《边区农民向吴满有看齐》的社论,号召边区农民学习吴满有。安塞县退伍军人杨朝臣写信给吴满有,提出了在两人之间进行劳动竞赛的挑战,吴满有不仅复信表示接受挑战,而且还进一步提出,把两人之间的竞赛扩大到两人所在的村、乡和全边区的群众、部队中去。

边区政府规定,每人都有向政府交三担公粮的任务,毛泽东、朱德都是交公粮的积极倡导者,自己也不例外。吴满有听说毛泽东要交公粮,就在受接见时主动表示,要代替毛泽东耕种,帮他交公粮,使他有更多时间处理国家大事。延安的劳动英雄杨步浩,也表示愿意为朱德代耕一担。

到了秋收时节,他们果然把粮食送来了,毛泽东、朱德分别留他们吃饭,把自家菜园里收获的蔬菜回赠给他们。毛泽东通过这些劳动英雄了解边区农民的生产生活情况,与他们结下了深厚的友谊。吴满有、杨步浩经常到毛泽东、朱德这里来,不管多忙,毛泽东、朱德都会热情地接待他们。

20世纪40年代初,解放区一扫贫穷落后的苦日头。据统计,仅1941年,边区便安置移民、难民7855户,共2万多人。这些移民和难民大多能吃苦耐劳种庄稼。边区专门制定难民移民政策,划拨了土地,规定他们三年可以不交公粮,同时享受选民权、选举权。几乎就在当年,难民们都得到了安顿。

最让人难以忘怀的是米和春,他带着仅有的半碗小米、半碗黑米来到了延安三十里铺边区农场。他和女儿共承包了边区农场土地45垧,开荒8垧,当年收租粮41担,除按合同交农场一半外,实收21担,成了边区有名的移民模范。

四

在南泥湾开荒垦殖中,我们应该记住这样几个名字。

李黑旦,717团班长,他首创了一人日开荒2.5亩的纪录,被评为劳动英雄。

李位,赵占魁,他们在717团170个多个劳动英雄参加的开荒大比赛中,一人日开荒分别达到了3.64亩和4.7亩,被边区评为特级劳动英雄。李位用过的一把5斤多重的镢头,最后磨得只剩下马掌大小。

苏鳌,补充团团长,曾在战斗中负伤15次,仍然经常参加劳动。

白银雪,718团连长,一次参加开荒比赛,连续劳动15个小时,挖了5.46亩,获得了全旅第一名。

陈宗尧,左齐,718团团长和政委,都受到毛泽东表扬。毛泽东说:“陈宗尧同志是八路军的团长,他率领全团走几百里路去背米,他不骑马,自己背米,马也背米,全团指战员为他的精神所感动,人人精神百倍,无一个开小差。左齐同志是该团政委,他在战争中失去了一只手,开荒时他拿不起锄头,但在营里替战士们做饭,挑上山去给战士们吃,使得战士们感动得不可名状。”

而359旅旅长兼政委王震,副旅长苏进,副政委王恩茂,都身先士卒,带领各级干部战斗在开荒第一线,担负和战士一样的生产任务,“不是指手画脚,而是动手动脚”。一位到边区的记者由衷地感叹道:“王旅长的双手像他的部下一样,由于劳动而生满了老茧。”毛泽东亲笔题词,表彰王震“有创造性”,他也被评为边区大生产运动的劳动英雄。

为了能迅速解决生产中遇到的难题,王震亲自拜访延安的劳动英雄,请有经验的老农来部队指导战士们耕种。

有位老农朱玉宝,人称朱老汉,已经71岁了,牙齿都掉了,身体还壮实,种庄稼在行,是个劳动英雄。他见部队指战员们开荒种地干劲大,只是方法不对头,常主动地向战士传授种地技术。

王震闻知,前去劝他参加部队指导种地。王震诚恳地说:“在种庄稼上,你就是我们的长官。我委你当农业生产副官,给你写个执照带上,不管走到359旅的哪个单位,你拿出执照来,给他们一看,他们就好好招待你,请你指导种庄稼,请你批评。”

朱老汉答应了,王震叫供给部队发给他一身军装,亲自给他写了张“执照”,由王震和苏进、王恩茂一起署名。

朱老汉很高兴地接受了任务,又从延安三十里铺找来一位65岁的马老汉,介绍他参加部队,一起指导战士种庄稼。

五

开荒,春播,夏耘,沉睡了百年的土地翻了身,大片的荒地变成了良田。

徐肖冰回忆:我第二次再去南泥湾的时候,从上下屯到九龙泉这二十多里的山坡上,都是一个个、一排排崭新的窑洞,窑洞里面和窑洞口上都用自己烧的石灰刷得雪白。山沟里开出了一条宽阔的大路,路边修建了木工场,铁工厂,造纸厂,图书馆,医务所……早晚的街道上,人来人往,车水马龙,简直成了延安地区的一个新兴市区。

南泥湾漫山遍野都是绿的,战士们种上了谷子、玉米、土豆、芝麻、烟叶、南瓜、辣椒、西红柿,还有西瓜、甜瓜……南泥湾的水也是清的,大片小片的梯田里全是水稻,稻田上面还有蜻蜓在飞。战士们三三两两地在田里忙碌着,精神面貌与上次完全不一样了……

秋风送爽的时节,我们又去了南泥湾。漫山遍野金黄的稻穗迎风招展,秋天的太阳高高挂在天上,照着战士们的笑脸。他们挥舞着镰刀,把腰深深地弯下去,大捆大捆的稻秸便躺在了田野上,等待着战士们的肩膀把它们扛到打谷场上。

王震也在收割的队伍里,见我们扛着摄影机来了,他开怀地笑了,对我们说:“这回就看你们的摄影技术了,把我们的战士拍得漂亮一点,把我们的稻田拍得漂亮一点。”我拍着摄影机对他说:“放心吧,我们一定通过摄影机让毛主席看到你们丰收的场面。”

359旅上下同心,艰苦奋战,1941年当年就取得了丰收。全旅开荒种地11200亩,收细粮1200余担,蔬菜164万多斤,每百人养猪20头,经费自给78.5%,各部都超额完成了任务。

王震趁热打铁,提出三年奋斗目标:1942年做到大部自给,1943年做到自给有余,争取向政府交公粮1万担,并为扩大再生产积累更多的资金。在经营方针上,他提出要搞多种经营,养猪养羊,开工厂,开作坊,发展纺织、缝纫、造纸、肥皂工业,开办各种商店和供销合作社,抽出部队大部骡马组成各种长短途运输队,保证部队生产生活供应,为地方贸易提供方便。

1942年夏天,整个南泥湾已经呈现出了田间肥美、猪羊成群、窑洞满山、市场繁荣的动人景象。经过三年奋战,南泥湾大踏步前进,超额完成了王震提出的奋斗目标。1943年,开荒种地10万亩,全年收细粮12000余担,都是1941年的10倍,还达到了王震提出的“两人一猪,一人一羊,十人一牛”的目标。

到1944年,南泥湾播种面积已达26万亩,在延安要算“肥得流油”了。